ウキを作って71年目

「貧しかった」少年時代

遠矢国利名人は、幼少のころから釣りが大好きでした。

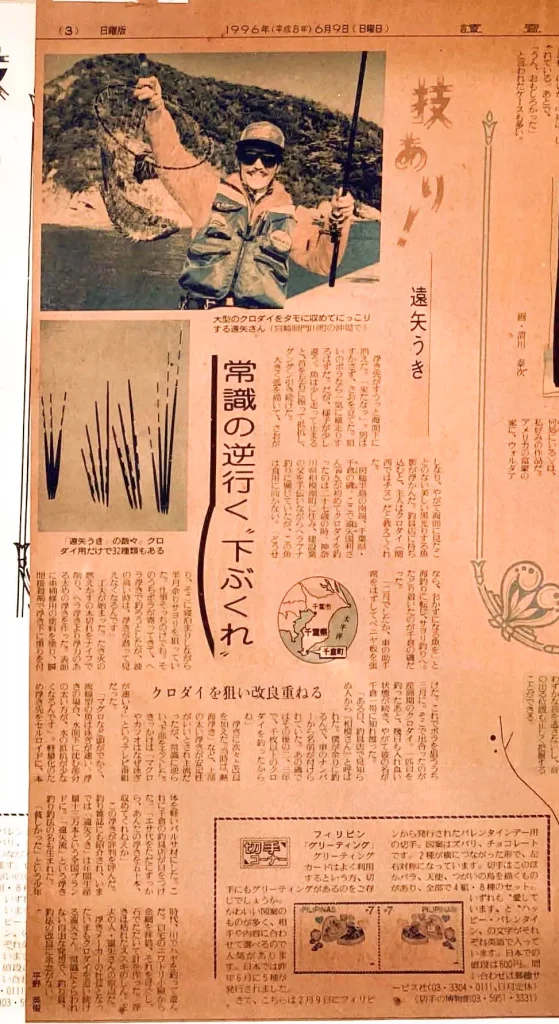

読売新聞の1996年6月9日の『技あり!遠矢うき 常識の逆行く”下ぶくれ”』の末尾に下記のような文章があります。

(読売新聞より抜粋)「貧しかった」という少年時代、川でハヤを釣って遊んだ。自宅のニワトリ小屋から金網を拝借、それをほぐし、石でたたいて針を作った。浮きは枯れたススキのしん。工夫の人・遠矢さんの原点だ。浮きメーカー社長をなったいまもクロダイを追い続ける遠矢さん。常識にとらわれない自由な発想で、釣具、釣法の改良に余念がない。

遠矢国利名人が当時(5歳)で作った浮きは、いたってシンプルなススキのウキでした。オモリは石ころを紐で結んだものを使いました。貧しくて、小学校に入学したときもノートも鉛筆も買ってもらえませんでした。

文具もなく、皆どうやって勉強するのだろうかと遠矢少年は思ったほどです。

3歳の時に中耳炎で耳の手術をして鼓膜も取り除いたため、耳もほとんど聞こえず、学校の授業にはついていけませんでした。

川・湖での釣り

やがて学校を終え、就職をしますが、島根県匹見峡での山林での仕事でした。

仕事の合間にハヤ、鮎、ヤマメなどの釣りを楽しんだのですが、幼少時から作っていたススキのウキで、周囲の誰よりも多く釣ったのです。もちろん、竿も手作りで、天然の布袋竹を焼いて作りました。

その後、高度成長期に入ります。親の仕事で大阪へ行き、地下鉄や万博会場などの土木建築工事に従事しました。

週末はいつも大阪湾でのアジ釣り。これも自作のウキで毎回大漁でした。(これが今の遠矢ウキ”磯専”の原型となります)

やがて神奈川県相模原市へ家族で移住。相模湖でヘラ釣りを覚えました。

そのときヘラウキを一本だけ手に入れましたが、「これなら自分で作れる」と思い、孔雀の羽を大量買い。

そして塗装などの勉強をしました。後にも先も市販の浮きを買ったのはこのとき一回だけなのです。

海釣りの世界へ

ヘラブナを数年経験し、その後、茨城県の涸沼へ。その時出会ったサヨリに惹かれて神奈川県茅ヶ崎へ。

最初は自作のヘラウキで釣っていましたが、淡水湖用のウキは海では波に弱いことに気づき、

試行錯誤の結果生まれたのが、下膨れ形状の下部に錘が入った自立ウキ。

そうです、これが現在の遠矢ウキの誕生です。

サヨリ、ボラと続き、やがてクロダイへ。その後の活躍は言うまでもありません。

名人のウキづくりは幼少からずっと続いているのです。

売れているから作る、儲かるから作るといった目的ではありません。釣れて楽しいから作るのです。

今でも名人自身がそれで釣って楽しいと思えるウキしか作りません。流行っているからという理由では決して作らないのです。

そこで、私たちはこのように宣言します。

遠矢うき、ウキを作って71年目の遠矢国利名人の経験がかたちに。

ウキを販売開始してからは半世紀が経ちました。

愛されて半世紀。遠矢ウキ。

遠矢国利名人のの深い知識と経験がもたらすウキを今後もご提供いたします。